단군릉(檀君陵)은 평양 중심부에서 동쪽으로 40 km 가량 떨어진 강동군(江東郡) 문흥리 대박산(大朴山)에 있으며, 동국여지승람 등에 단군묘(檀君墓)로 전해왔다. 북한에서 김일성의 지시로 1993년에 발굴하고, 1994년에 원형을 파괴한 피라미드 형태로 개건하였다. 단군릉이라는 소문은 조선시대 부터 많았지만, 실제 단군릉인지는 당연히 알 수가 없다.

북한 단군릉(檀君陵) 발굴과 개건

북한은 1993년 평양 중심부에서 동쪽으로 40 km 가량 떨어진 강동군(江東郡) 문흥리 대박산(大朴山)에서 단군릉(檀君陵)을 발굴하고 1994년에 이를 개건하였다.[1]

《신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)》 강동현(江東縣) 조에 단군묘(檀君墓)라 전하는 대총(大塚)이 있다고 했고,[2] 숙종실록(1697년)[3], 정조실록(1786년)[4] 등에도 강동에 단군묘(檀君墓)가 있다고 하나 참인지 거짓인지 확실하지 않다고 했다. 고종 때인 1900년에 단군릉(檀君陵)으로 숭봉(崇奉)하였다.[5] 단군묘로 전해 온 것은 사실이나 실제 단군의 묘라고 믿을만한 근거는 박약하다.

이 묘는 고구려 고분일 가능성이 크며, 김일성의 지시에 따라 학술적이 아닌 정치적 목적의 발굴과 개조로 고분이 전해오던 원형과는 전혀 다른 피라미드 형태로 만들어져 유적으로서의 의미는 크게 훼손되었다. 김일성은 6.25 남침 전쟁을 일으켜 임진왜란 이후 가장 많은 문화재를 파괴한 주범이기도 하다.

- 단군릉(檀君陵) - 한국민족문화대백과사전

- 장효창(張傚晶), 대동강 하류일대 고구려 적석총의 분포현황과 그 성격 國史館論叢 第101輯 2003-12-24

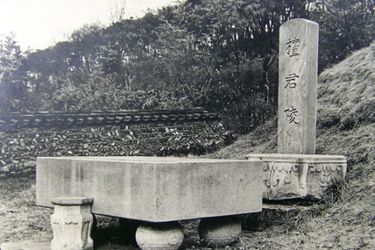

북한이 개축한 오늘날 단군릉의 모습은 1930년대에 신문에 보도된 사진의 모습과는 전혀 다르다. 발굴을 빙자한 유적 파괴행위를 한 것이다.

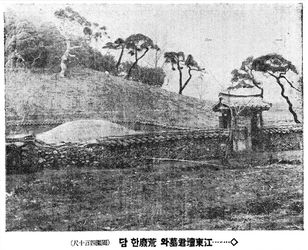

江東壇君墓(강동단군묘)와 荒廢(황폐)한 담 (周圍四百十尺(주위사백십척)) [寫] 동아일보 1932-04-26 03면 01단

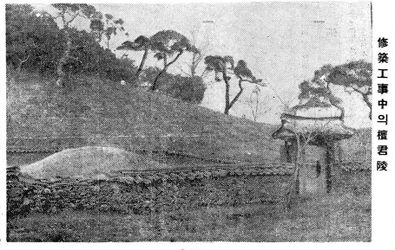

修築工事中(수축공사중)의 檀君陵(단군릉) [寫] 동아일보 1935-10-31 석간 02면 05단

1946년의 강동 단군릉 모습.[6]

1993년 발굴하기 직전의 단군릉의 모습[6]. 1930년대의 모습과도 상당히 달라져 있었다.

- 북한, 개천절 행사 단군릉 앞에서 진행 SPN 서울평양뉴스 2023.10.04

- 단군 신화에 빠진 김일성, 개천절 모르는 북한 주민들 동아일보 주성하기자 블로그 2019-10-04

- 단군릉(檀君陵) - 위키백과

- 단군릉 - 북한지식사전 - 위키독

강동 단군릉 관련 역사 기록

역사기록에는 강동에 단군묘(檀君墓)가 있다고 전해오다 고종 때인 1900년에 기자릉(箕子陵), 동명왕릉(東明王陵)의 예를 따라 단군릉(檀君陵)으로 숭봉(崇奉)하였다.

안정복(安鼎福, 1712 ~ 1791)의 《동사강목 (東史綱目)》 부록 하권 "태백산고(太伯山考)"의 주석에는 아래와 같이 나온다.[7]

고종실록(1900)에 단군묘(檀君墓)가 있는 산을 태백산(太白山)이라 하였고, 1930년대 신문기사에는 대박산(大朴山)으로 나온다. 오늘날에는 대박산(大朴山)으로 불린다. 이 산이 삼국유사나 제왕운기의 단군신화 기록에 나오는 태백산(太白山)으로 간주되기도 한 것으로 보인다.

- (이런 내용은 1484년에 완성된 동국여지승람(東國輿地勝覽)에도 실려 있던 것이다.)

- "단군은 우리 동방의 맨 먼저 나온 성인으로서 역사에 편발 개수(編髮盖首)의 제도를 제정하였다고 일컫고 있습니다. 군신 상하의 분수와 음식과 거처의 예절을 모두 단군이 창시(創始)하였다면 단군은 동방에 있어서 사실 세상이 끝나도록 잊지 못할 은택이 있는 것이니, 모든 것을 극도로 갖추어 높이 받들어야 할 것입니다. 그런데 신이 강동(江東)에 벼슬할 때에 보았는데, 고을 서쪽 3리쯤 되는 곳에 둘레가 4백 10척쯤 되는 무덤이 있었습니다. 옛 노인들이 서로 단군의 묘소라고 전하고 있었으며, 유형원(柳馨遠)의 《여지지(輿地志)》에 기록되어 있으니, 그것이 참인지 거짓인지를 막론하고 어떻게 황폐해지도록 놔두고 사람들이 마음대로 땔나무를 하거나 소와 말을 먹이도록 놔둘 수 있겠습니까? 만약 단군이 아사달산(阿斯達山)에 들어가 신(神)이 되었으므로 묘소가 있을 수 없다고 이의를 제기한다면, 중국의 황제(黃帝)는 교산(喬山)에 신발이 있는 일169) 도 있었고 공동산(崆峒山)에 무덤이 있는 고사도 있습니다. 더구나 평양에 단군의 사당이 있고 본 고을에서 숭령전(崇靈殿)으로 높였는데 이 묘소만 떳떳한 전장(典章)에서 빠졌다는 것은 정말 하나의 흠결된 일입니다."

하니, 하교하기를,

- "비록 믿을 만한 증거의 흔적이 없으나, 고을의 옛 노인들이 가리키는 곳이 있다면 병졸을 두어 수호하거나 돌을 세워 사실을 기록하는 등 근거할 수 있는 사례가 하나뿐만이 아니다. 더구나 이곳의 사적이 읍지(邑誌)에 자세하게 기록되어 있는데도 불구하고 비석을 세우지 않았을 뿐만 아니라, 수호하는 사람까지 없으니, 매우 흠결된 일이다. 연대가 멀고 또 믿을 만한 문헌도 없어서 제사는 지내지 못하더라도 땔나무를 하거나 목축을 하지 못하도록 금지해야겠다. 그 도백으로 하여금 순행할 때에 몸소 살펴보게 하고 무덤 가까이 사는 민호(民戶)를 수호로 정하고 본 고을 수령이 봄·가을로 직접 살피게끔 규식을 정하도록 하라."

- 옛 노인들이 서로 단군의 묘소라고 전하고 있었으며, 유형원(柳馨遠)의 《여지지(輿地志)》에 기록되어 있으나, 그것이 참인지 거짓인지 확실하지 않다고 하였다.

- "평양(平壤)은 바로 단군(檀君), 기자(箕子), 동명왕(東明王) 세 성인이 수도를 세운 곳입니다. 단군은 맨 먼저 나타나 태고 시대에 나라를 여셨는데 그가 나라를 세운 것은 당요(唐堯)와 때를 같이 하였고, 나라를 보전한 것은 천 년이나 오래되었습니다. 지금 그의 능(陵)이 강동군(江東郡) 읍치(邑治)에서 서쪽으로 5리(里) 떨어진 태백산(太白山) 아래에 있습니다. 이것은 이 고을의 읍지(邑志)와 《관서문헌록(關西文獻錄)》에 명백히 실려 있습니다. 그리고 고(故) 상신(相臣) 허목(許穆)이 지은 《단군세가(檀君世家)》에 이르기를, ‘송양(松壤) 서쪽에 단군총(檀君塚)이 있는데 송양은 곧 오늘의 강동현(江東縣)이다.’라고 하였으니, 확실한 증거가 참으로 명백한 것입니다. 이 고을의 산림을 봉식(封植)하자는 내용으로 여러 번 부군(府郡)에 청한 것이 문서와 편지에 가득 쌓여 있으니 이것은 누가 시켜서 그렇게 하였겠습니까?

- 생각건대 우리 성조께서 숭보(崇報)의 전례(典禮)를 지극하게 거행하지 않은 것이 없으니, 지난 기축년(1889)에는 기자릉(箕子陵)을 봉하고 신묘년(1891)에는 동명왕릉(東明王陵)을 봉하여 예법대로 상설(象設)하여 귀신과 사람들이 다 기뻐하였습니다. 무릇 세 성인이 서로 이은 순서로 단군묘를 〖단군릉(檀君陵)으로〗숭봉(崇奉)하는 것이 앞섰어야 하는데 아직까지 미처 겨를이 없었으니 어찌 숭보하는 거조(擧措)에 결함이 되지 않겠습니까?

- 삼가 바라건대, 황상께서는 변변치 않은 말이나마 굽어 살피시고 조정의 의논을 널리 모으시어 특별히 본도 도신(道臣)으로 하여금 강동의 단군묘도 기자와 동명왕 두 능의 예에 따라 똑같이 숭봉하게 하여 성인을 받드는 뜻을 밝히고 백성들의 기대를 위로하여 주소서."

하니, 비답하기를,

- "숭보의 논의는 오히려 늦었다고 할 수 있다. 그러나 사체가 신중한 만큼 정부(政府)로 하여금 품처하도록 하겠다."

- 능(陵)이 강동군(江東郡) 읍치(邑治)에서 서쪽으로 5리(里) 떨어진 태백산(太白山) 아래에 있다고 하였다. 대박산(大朴山)이 삼국유사나 제왕운기의 단군신화 기록에 나오는 태백산(太白山)으로 간주되기도 한 것 같다.

"우리나라에서 처음으로 나온 성인인데 사당의 모습이 고요하다. 숭령전(崇靈殿)에 평안남도 관찰사(平安南道觀察使)를 보내어 치제(致祭)하도록 하라. 듣건대 의복과 신발은 강동(江東)에 보관하고 있으며 지금 그것을 가리켜 단군릉(檀君陵)이라고 하는데, 잡초가 우거진 채로 거두지 않고 있다고 하니 높이 받드는 예차가 전혀 없다. 이제부터 관리하고 수호하는 절차를 마련하여 거행하도록 하라."

하였다.1930년대의 단군릉

일제시대인 1930년대에도 강동의 단군릉을 수축하였다. 1932년부터 이를 위한 모금운동도 벌였으나, 모금이 잘 되지 않아 1935년 말에도 공사가 계획대로 다 이루어지지 않은 것으로 보인다.

- 朝鮮(조선)의 始祖(시조) 壇君墓修築(단군묘수축) ◇┉守護閣(수호각)을 建筑(건축)하야 永久(영구)히 保存(보존)코저 發起(발기) 동아일보 1932-04-26 03면 04단

- 江東壇君墓(강동단군묘)와 荒廢(황폐)한 담 (周圍四百十尺(주위사백십척)) [寫] 동아일보 1932-04-26 03면 01단

- 江東大朴山(강동대박산)에 잇는 壇君陵奉審記(단군릉봉심기) (上(상)) (吳箕永) 동아일보 1932-05-06 07면 01단

- 江東大朴山(강동대박산)에 잇는 壇君陵奉審記(단군릉봉심기) (中(중)) (吳箕永) 동아일보 1932-05-11 07면 01단

- 江東大朴山(강동대박산)에 잇는 壇君陵奉審記(단군릉봉심기) (下(하)) (吳箕永) 동아일보 1932-05-12 07면 01단

- 修築中床石安置(수축중상석안치)코 檀君陵(단군릉)에 첫 祭饗(제향) 十月三日(십월삼일), 有志(유지)들이 동아일보 1935-10-31 석간 02면 07단

- 修築工事中(수축공사중)의 檀君陵(단군릉) [寫] 동아일보 1935-10-31 석간 02면 05단

평양의 단군묘(檀君廟) / 숭령전(崇靈殿)

조선왕조실록에 평양의 기자묘(箕子廟)와 함께 단군묘(檀君廟)가 자주 나오나 이것은 강동에 있는 무덤(檀君墓)이 아니라, 평양성 밖 인리방(仁里坊), 즉 현재의 기림리에 있는 사당(廟)이다. 고려시대에는 성제사(聖帝祠), 조선시대에서는 단군묘(檀君廟)라는 이름으로 불리다가 1729년(영조 5)에 숭령전(崇靈殿)으로 바꾸어 부르게 되었다. 오늘날에도 그대로 있다.

- 숭령전(崇靈殿) 한국민족문화대백과

- "백성이 모두 삼성당(三聖堂)을 평양부(平壤府)에 옮기고 치제(致祭)하지 않자 그 뒤로부터 악병이 일어났다고 하니, 이는 비록 괴탄(怪誕) 무계(無稽)한 말이나, 그러나 옛 기록에, ‘단군(檀君)이 아사달산(阿斯達山)에 들어가 화하여 신이 되었다.’ 하였고, 지금 본도 문화현(文化縣) 구월산(九月山)에 그 묘당(廟堂)이 있으며, 또 전에는 향(香)을 내려 치제하였으니, 청컨대 백성의 원하는 바에 따라 평양의 단군묘(檀君廟)의 예(例)에 의하여 해마다 봄·가을로 향(香)과 축문(祝文)을 내려 제사를 행하소서."

- 성종 19년 (1488년) 중국 사신 정사(正使) 동월(董越), 부사(副使) 왕창(王敞)이 평양의 기자묘(箕子廟)와 단군묘(檀君廟)에서 배례(拜禮)를 행하였다.

- 성종실록 213권, 성종 19년 2월 28일 임술 4번째기사 1488년 명 홍치(弘治) 1년원접사 허종이 동월·왕창이 두목 14인을 거느리고 이달 25일 강을 건넜음을 치계하다

- 성종실록 214권, 성종 19년 3월 3일 정묘 2번째기사 1488년 명 홍치(弘治) 1년 : 원접사 허종이 중국 사신에게 베푼 위로연에서의 일을 치계하다

- 성종실록 214권, 성종 19년 3월 9일 계유 2번째기사 1488년 명 홍치(弘治) 1년원접사 허종이 중국 사신의 행동거지를 치계하다

- 중국 사신이 평양에서 기자묘와 단군묘를 참배하는 것은 관례였던 듯하다.

참고문헌

- 이형구 엮음, 단군을 찾아서 : 단군릉 발굴 학술 보고집 서울: 살림터, 1994

- 로철수, 김광명, 김정희, 단군릉과 고대성곽 및 제단 평양] : 사회과학원 고고학연구소 : 사회과학원 사회과학정보쎈터, 2009

- 이기동, 「북한에서의 단군연구와 그 숭앙운동」, 『한국사시민강좌』 27, (일조각, 2000), pp.113~119

- 김성환, 조선 전기의 단군묘(檀君墓) 인식 정신문화연구 2008 봄호 제32권 제1호 (통권 114호) (한국학중앙연구원, 2009.03)

- 김성환 저, 조선시대 단군묘 인식 경인문화사, 2009년 10월 30일

- 박준형 (Jun Hyoung Park), 메이지시기 조선지도에 표기된 단군묘(檀君墓)와 기자전(箕子殿) 문학연구 28권0호 (경희대학교 인문학연구원, 2015년 09월)

- 평안남도 강동 대박산 단군릉의 실체 - 한韓문화타임즈 2017. 8. 27

함께 보기

각주

- ↑ 1.0 1.1 단군 신화에 빠진 김일성, 개천절 모르는 북한 주민들 동아일보 주성하기자 블로그 2019-10-04

- ↑ 신증동국여지승람 제55권 / 평안도(平安道) / 강동현(江東縣) 한국고전번역원

- ↑ 조선왕조실록 > 숙종실록 > 숙종 23년 정축 > 7월 4일(임오) : 죄인 손지와 이상휘을 징계하다 한국고전번역원

- ↑ 신역 조선왕조실록 > 신역 정조실록 > 정조 10년 병오 > 8월 9일 > 단군묘를 수보하고 무덤을 수호할 민호를 설치하다 한국고전번역원

- ↑ 고종실록 40권, 고종 37년 1월 29일 양력 5번째기사 1900년 대한 광무(光武) 4년 : 의관 백호섭이 상소를 올려 사직을 청하다

- ↑ 6.0 6.1 단군릉(檀君陵) - 한국민족문화대백과사전

- ↑ 고전번역서 > 동사강목 부록 하권 > 태백산고(太伯山考)